菱町浅間山より赤城を望む。(昭和28年) |

川内町の白滝神社店桐生の機神様である。 |

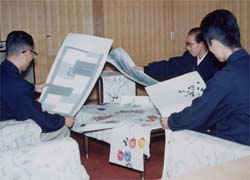

デザイン会議で、図案を選定する。 |

図案の作成(意匠) |

| |

|

意匠士が図案を方眼紙に拡大描画作業を行う。(星付け) |

ピアノマシンで紋切り作業、全て手作業である。 |

| |

|

ピアノマシンで紋紙に穴を開ける。(紋切り作業) |

紋紙を編み上げて、長い1本の紋紙に仕上げる。 |

|

|

ジャカード機へ紋紙をセットする。 |

生糸 輸出品のための英語の商標が見える。 |

|

|

生糸を検量する。 |

緯糸の糸繰り作業 |

|

|

|

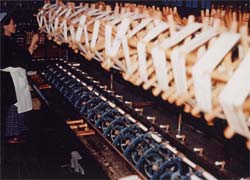

八丁撚糸機による下撚り1mに300〜400回の撚り数、揚撚りの1/10程度。

|

|

八丁撚糸機による下撚り、右撚り、左撚りを作る。 |

|

|

経糸の糸繰り作業、ボビンに巻き取る。 |

双撚(下撚り、揚撚り)を行うイタリー式撚糸機。 |

|

|

本練-1

セリシンを落とし、漂白する。 |

本練-2

上下に動かしながら、数時間をかけて練る。 |

|

|

先染

染めむらに注意しながら各色に染める。 |

糊付け-1

蕨粉や、布糊など使い、丁寧に刷り込む。 |

|

|

糊付け-2

この作業は、男でも辛い力仕事である。 |

糸張り作業普通は張り屋で行う。 |

|

|

天日干し

干すとねじりが出て、左右の撚りがわかる。 |

二度目の八丁撚糸、揚撚りの工程 |

|

|

揚撚りでは、1mに3000〜4000回以上の撚りを入れる。 |

緯糸の管巻、右撚り、左撚りと別々に。 |

|

|

緯糸は左右撚りに巻く、1本でも間違うと全てが水の泡。 |

緯糸の入ったシャトル各種

日本語では筬という。 |

|

|

経糸の糸繰り作業 |

経糸の整経作業

多いと5000本以上になる。 |

|

|

機拵

機械所で矢針を通す、気の遠くなるような作業。 |

経糸のつなぎ作業

一本一本を手でつなぐ。 |

|

|

現場の織機、紋紙がジャカード機に設置され、下でお召しが織られる。 |

お召しを織る作業風景 |

|

|

ジャカードにより綺麗な図柄が織り上げられる。 |

お召しの補修

ほつれや、織りのむらを補修する。 |

|

|

シボ取り-1

織りあがったお召しを水で洗う。 |

シボ取り-2

緯糸の強撚糸が縮んで2/3程の巾になる。 |

|

|

天日で乾燥する。 |

天日干し昔懐かしい風景である。 |

|

|

整理作業-1

縮んだお召しの巾や長さを揃える。 |

整理作業-2

蒸気をかけながら丁寧に作業する。 |

|

|

整理作業-3

石の台の上で叩いて、お召しの味付をし布の風合いをよくする。 |

最終調整

細かい傷やほつれを丁寧に直す。 |

|

|

正札をつける。

買い継ぎ商、問屋などで値札をつける。 |

桐生の呉服店の風景 |

|

|

展示風景 |

ファッションショーでその年の流行などを発表する。 |